「今の職場で働き続けていいのかな…」「もっと自分に合う働き方があるはず」。

理学療法士としてキャリアを重ねる中で、ふと転職を考える瞬間は誰にでも訪れます。超高齢社会で理学療法士の需要は高まる一方、働き方は多様化し、どの道を選ぶべきか悩んでしまいますよね。

この記事は、そんな悩める理学療法士のあなたに向けた「転職の完全ガイド」です。自己分析から具体的な転職活動のノウハウ、そして未来のキャリア設計まで、この記事一本で全てが分かります。 「転職してよかった!」と心から思える未来を、一緒に見つけにいきましょう。

- 転職前の自己分析とキャリア設計の重要性

- 理学療法士の多様なキャリアパスと働き方

- 失敗しない転職活動の具体的な進め方

転職を考え始めたら最初にやるべきこと【自己分析とキャリアプラン】

エル

エルとにかく今の職場から抜け出したい!

というネガティブな気持ちだけで転職活動を始めると、同じ失敗を繰り返してしまうかもしれません。本当に満足のいく転職を実現するためには、活動を始める前の「自己分析」と「キャリア設計」が何よりも重要です。

なぜ転職したい?目的を明確にする重要性

まずは「なぜ転職したいのか」という根本的な動機を深掘りしてみましょう。それは「不満からの脱出」ではなく、「理想への前進」であるべきです。

- 専門性を追求したい?(例:脳血管疾患のスペシャリストになりたい)

- ワークライフバランスを重視したい?(例:家庭と両立できる働き方がしたい)

- 経済的な報酬を上げたい?(例:専門性に見合った正当な評価が欲しい)

- リーダーシップを発揮したい?(例:後進を育成し、チームに貢献したい)

- 将来は独立したい?(例:自分の裁量で自由に働きたい)

これらの問いに答えることで、あなたのキャリアにおける「譲れないもの」が見えてきます 。この軸が、無数の求人情報の中から最適な選択肢を見つけ出すための羅針盤になります。

あなたの「市場価値」は?経験とスキルの棚卸し術

次に、自分の現在地を客観的に把握するため、これまでの経験やスキルを「棚卸し」します 。これは、面接官に「この人が欲しい!」と思わせるための武器を整理する作業です。

以下の項目を、できるだけ具体的に、数字で書き出してみましょう 。

- 経験施設と役割:どんな形態の施設(急性期、回復期、クリニック、介護施設など)で、何年間、どんな役割(役職、教育担当など)を担ってきたか。

- 臨床経験:担当してきた疾患の割合(例:運動器50%、脳血管40%など)や、1日の担当患者数、スポーツ選手や小児など特定の患者への介入実績。FIMやBIなどの改善事例も強力なアピール材料です。

- 保有スキルと資格:認定・専門理学療法士の資格はもちろん、習得した手技(ボバース、PNFなど)、学会発表の実績なども全てリストアップします。

- ソフトスキル:チーム医療での連携経験や、後輩指導の経験、患者さんとのコミュニケーションで工夫した点なども重要なスキルです。

この作業を通じて、自分の強みと弱みが明確になり、転職市場における自身の価値が見えてきます。

5年後、10年後の自分を描くキャリアプラン策定法【例文あり】

自己分析で明確になった「理想(Why)」と「現状(What)」を繋ぎ合わせ、具体的な行動計画(How)に落とし込むのがキャリアプランです。

- 短期プラン(1〜3年):次の職場で何を達成したいか。

- 中期プラン(5年):専門家としての地位をどう確立するか。

- 例文: 「スポーツ理学療法の専門家として、地域の強豪校のチームサポートを任される存在になる」

- 長期プラン(10年):理想の理学療法士像は?

- 例文: 「独立開業し、地域に根差した予防医療の拠点を作る」

特に女性の理学療法士は、結婚や出産といったライフイベントをキャリアプランに組み込むことが重要です。

柔軟な働き方ができる職場を選んだり、ブランク期間があっても価値が落ちない専門性を身につけたりと、戦略的な視点を持ちましょう。

【働き方・給料を徹底比較】理学療法士の主な転職先とキャリアパス

キャリアパス探求:どこで、どう働くか?

理学療法士の活躍の場は多岐にわたります。各施設形態の特性を理解し、あなたの価値観に合う最適な環境を見つけましょう。気になる施設をクリックして詳細を確認できます。

自己分析とキャリアプランが固まったら、次は具体的な転職先の選択肢を見ていきましょう。理学療法士が活躍するフィールドは多岐にわたり、それぞれで役割や環境、給与水準が大きく異なります。

病院?施設?訪問?職場ごとの役割とメリット・デメリットを解説

理学療法士の主な勤務先は、病院、クリニック、介護施設、訪問リハビリステーションなどです。それぞれの特徴を理解し、自分の価値観やキャリアプランに合った場所を選ぶことが後悔しないための鍵です。

| 特性 | 急性期 | 回復期 | クリニック | 介護施設 | 訪問リハ |

|---|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | 早期離床、機能回復の土台作り | 在宅復帰、ADLの集中的な改善 | 疼痛緩和、機能改善 | ADL維持、機能低下予防 | 在宅生活の継続支援 |

| 対象 | 重症例が多い | 脳卒中や骨折後の患者が中心 | 外来の慢性疾患やスポーツ障害など | 介護認定を受けた高齢者 | 通院困難な要介護者など |

| メリット | 多様な症例を経験できる、教育制度が充実 | 患者の回復過程を長く見守れる | 特定分野の専門性を高めやすい | 利用者と深く関われる、給与が比較的高め | 1対1でじっくり関われる、高い自律性 |

| デメリット | 患者との関わりが短い、多忙 | 症例が限定的になる可能性 | 設備が限られる | 成果が見えにくい、介護業務を兼務する場合がある | 相談相手がいない、急な休みの調整が困難 |

例えば、「多様な症例を経験したい」若手なら急性期病院が魅力的ですが、「患者さんとじっくり向き合いたい」という希望とは合わないかもしれません。この表と自分のキャリアプランを照らし合わせ、最適な職場を見つけましょう。

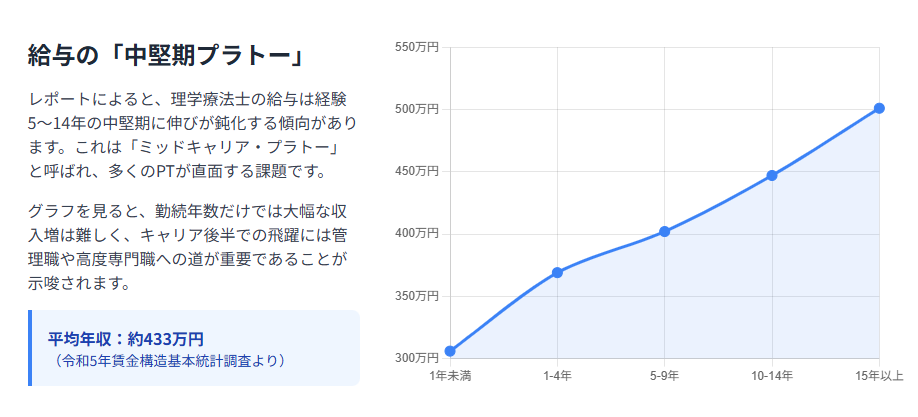

データで見る理学療法士のリアルな年収事情と給料アップの構造

転職を考える上で、年収は非常に重要な要素です。厚生労働省の調査によると、理学療法士を含む職種の平均年収は約433万円です。

| 年齢 | 平均年収 |

|---|---|

| 20~24歳 | 約342万円 |

| 25~29歳 | 約387万円 |

| 35~39歳 | 約458万円 |

| 45~49歳 | 約505万円 |

| 55~59歳 | 約589万円 |

このデータから分かるのは、経験を積むだけでは給料は上がりにくく、特に30代〜40代で「給与の停滞期」を迎える可能性があることです。キャリア後半で大幅な収入アップを実現するには、管理職への昇進や、高度な専門性を武器にすることが不可欠です。

可能性は無限大!スポーツ・小児・予防など新たなフロンティアへの挑戦

従来の医療・介護保険の枠を超え、理学療法士の専門性が求められる新しい分野が広がっています。これらは高い専門性が求められる一方、大きなやりがいと高収入を得るチャンスがあります。

- スポーツ理学療法:プロチームや専門クリニックで、選手の傷害予防からパフォーマンス向上までを担います。人脈形成が成功の鍵となる、狭き門ながら魅力的な分野です。

とある自転車競技のトレーナーだと年収900万円という条件もあったようです。 - 小児理学療法:発達障害などを持つ子どもたちを対象に、遊びを通して発達を支援します 。今後も需要の増加が見込まれる専門性の高い分野です 。

- 予防理学療法・健康増進:企業の健康経営を支援する産業理学療法や、自費でのパーソナルトレーニングなど、発症を未然に防ぐ「ケア」に貢献します 。経営的な視点も求められる起業家的な領域です 。

これらの分野への挑戦は、自ら仕事を作り出すという能動的なアプローチが求められますが、特に高収入が期待できる分野であります。理学療法のスキルはもちろん、マーケティングなどのビジネス力も必要となります。

理学療法士の転職、一般企業という選択肢はあり?【セカンドキャリアの可能性】

エル

エル理学療法士の資格を活かした仕事は臨床だけ?

と考える方も多いのではないでしょうか。実は、一般企業への転職も有力なセカンドキャリアの選択肢であり、「理学療法士をやめてよかった」と感じながら新しい分野で活躍する人も増えています。

なぜ人気?未経験から医療機器メーカーへ転職する道

理学療法士からの転職先として特に人気が高いのが、医療機器メーカーです。臨床現場で培った知識や経験は、医療機器の開発、営業(フィールドセールス)、インストラクターなどの職種で大きな強みとなります。

エル

エル僕の同級生でも解剖系の教材を販売する企業の営業職に転職した人がいます。

- メリット:臨床とは異なる視点で医療に貢献できる。年収が大幅にアップする可能性がある。

- 求められるスキル:専門知識に加え、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力。

リハビリ機器や整形外科領域の製品を扱う企業では、理学療法士の知見が不可欠であり、多くの求人があります。

「産業理学療法」って何?企業で働くという新しいキャリア

企業の「健康経営」への関心が高まる中、従業員の健康維持・増進や、労働災害の予防をサポートする「産業理学療法士」の需要が生まれています。

- 主な業務:腰痛予防の研修、オフィス環境の改善提案、従業員の健康相談など。

- 魅力:治療ではなく「予防」という新しい視点で専門性を発揮できる。企業の生産性向上に直接貢献できるやりがいがある。

まだ求人数は多くありませんが、将来性の高い分野の一つです。

「理学療法士やめてよかった」の声も!臨床経験が活きる他職種への道

医療機器メーカー以外にも、理学療法士の経験が活きる異業種・他職種の求人は存在します。

- ヘルスケア関連企業:フィットネスジムのトレーナー、健康関連アプリやサービスの開発など。

- コンサルティングファーム:医療・介護分野の専門家として、経営改善などを支援。

- 保険業界:損害保険会社のアジャスター(損害調査員)など。

臨床で培った「人の身体や動きを分析する力」「課題を解決に導く力」は、様々なビジネスシーンで応用可能なポータブルスキルです。

【失敗しない】転職活動の進め方とおすすめ転職サイト活用術

キャリアプランが明確になり、進みたい方向性が見えたら、いよいよ具体的な転職活動のスタートです。ここでは、採用を勝ち取るための実践的なノウハウと、便利なツールの活用法を解説します。

価値観やスキルを棚卸し、キャリアの軸を定めます。

経験を価値に変換し、転職先に貢献できることをしっかりと伝えます。

徹底した情報収集と想定質問を準備します。

職場への感謝と誠意を伝えることで、良好な関係を維持したまま退職します。

採用担当者に響く!応募書類(履歴書・職務経歴書)の書き方

応募書類は「自分がいかにあなたの職場にふさわしいのか」をアピールする材料ですので、入念な職場の調査と徹底した自己分析が必要になります。

特に重要なのが職務経歴書の「自己PR」。

自己PRのポイントは、「自分の強み(スキル・経験)」が「応募先でどう活かせるか」を一貫したストーリーで語ること。

例文(回復期病院へ応募):

「急性期病院での3年間の勤務を通じ、重症患者のリスク管理能力と多職種連携による迅速な判断力を培いました。この『生活を見据えた早期介入』の視点を、在宅復帰をゴールとする貴院の回復期リハで最大限に活かし、患者様の『その人らしい生活』の再建に貢献したいです。」

このように、過去の経験と応募先のニーズ、そして自分のビジョンを結びつけて熱意を伝えましょう。

【頻出質問と回答例】面接対策を完全攻略

面接は、あなたと職場がお互いを見極める場です。準備を万全にして臨みましょう。職務経歴書でアピールする内容を考えれば、面接での質問する内容をコントロールすることも可能になります。

- よくある質問:

- 「自己紹介をお願いします」(1分程度で簡潔に)

- 「なぜ当院を志望したのですか?」(理念への共感と貢献意欲を具体的に)

- 「これまでの経験で最も困難だったことは?」(問題解決能力をアピール)

- 「将来、どのような理学療法士になりたいですか?」(キャリアプランとの一貫性を示す)

- 逆質問を準備しよう: 「何か質問はありますか?」は絶好のアピールチャンスです 。「特にありません」はNG。教育体制やキャリアパスなど、質の高い質問を3〜5個用意しておきましょう 。

後悔しないための円満退職の秘訣と内定後の流れ

プロの評価は「去り際」に表れます。

必ず正式な内定通知を書面で受け取ってから、直属の上司に退職の意思を伝えましょう。

退職理由を聞かれた際は、現職への不満ではなく、「〇〇という分野に挑戦したい」といった前向きなキャリアプランを伝えるのがマナーです。

PTの業界は意外と狭く、どこで誰が繋がっているかわかりません。余計なストレスがないように気持ちよく退職できるようにしておきましょう。

おすすめ転職エージェント・サイトの賢い使い方と比較ポイント

転職活動を効率的に進めるには、転職サイトや転職エージェントの活用が不可欠です。

- エージェント型(例:PTOT人材バンク, マイナビコメディカル):

- 強み:非公開求人の紹介、書類添削、面接対策、給与交渉の代行など、手厚いサポートを受けられる。

- 最適な人:初めての転職で不安な人、質の高い求人を探したい人。

- 求人サイト型(例:ジョブメドレー, コメディカルドットコム):

- 強み:圧倒的な求人掲載数。自分のペースで多数の求人を比較検討できる。

- 最適な人:自分のペースで活動したい人、多くの選択肢から探したい人。

戦略的な使い方: 手厚いサポートを受けるためにエージェント型に1〜2社登録し、同時に求人サイト型で市場全体の動向を把握する「ハイブリッド戦略」が最も効果的です 。エージェントには自分の希望を明確に伝え、主導権を持って活用しましょう 。

まとめ

理学療法士の転職は、あなたのキャリアをより豊かにするための大きな一歩です。大切なのは、誰かの意見に流されるのではなく、あなた自身が「キャリアの設計者」になること。

本記事で紹介したステップを参考に、まずは自己分析から始めてみてください。

あなた自身の価値観と強みを理解し、明確なビジョンを描くこと。それが、変化の時代を勝ち抜き、心から「理学療法士でよかった」と思える未来を創造するための、最も確かな道筋となるはずです。