5年目にもなると、日々の業務にも慣れ、ふと将来のキャリアについて考えますよね。

「このままでいいのかな?」「もっと成長できる環境があるんじゃないか?」そんな思いがよぎる一方で、不安と期待の板挟みになっている人も多いのではないでしょうか。

エル

エルもっと成長できる環境があるんじゃないか?

エル

エルでも、職場に迷惑かかるし、転職の仕方もよくわからない…

この記事では、そんなあなたのために、円満退職に向けた具体的な7つのステップを徹底解説します。

僕は退職した職場の上司とも別の仕事で一緒になったり、元職場の人と飲み入ったりBBQしたり、退職してからも良好な関係を続けています。

最も重要となる「退職理由の伝え方」から、面倒な手続き、転職活動のコツまで、この記事一本であなたの不安が解消され、自信を持って新たな一歩を踏み出せるよう、心を込めてお伝えします。

- 円満退職のメリット

- 円満退職するためのステップ

- 退職時の注意点

なぜ理学療法士に「円満退職」が重要なのか?

円満退職をするメリットは主に2つあります。

- 業界の狭さと将来のキャリアを守る

- 退職まで余計なストレスなく過ごす

業界の狭さと将来のキャリアを守るため

円満退職とは、お世話になった職場と良好な関係を保ったまま、気持ちよく次のステージへ進むことです。

これがなぜ理学療法士にとって特に重要かというと、私たちの業界は意外と狭いからです。

将来、学会や勉強会、あるいは新しい職場で、前の職場の上司や同僚と再会する可能性は十分にあります。リハだけでなく、元同僚の看護師さんや医師と出会うこともあるでしょう。

僕も教員の時に、外勤でとある病院に行ったとき、大学病院で働いていた時の同僚看護師さんと会ったことがあります。

よくしてくれていた方だったので、バイト先の病院でも他の看護師さんやリハスタッフとのパイプ役になってくれてとても助かった経験があります。

こんな風にどこかで会った時に気まずい思いをしないためにも、良好な人間関係を維持して退職することは、未来の自分を守るための大切な準備と言えるでしょう 。

立つ鳥跡を濁さず、どこで顔を合わせても笑顔で挨拶できる関係を築いておくことが、あなたのキャリアを長期的に支えてくれます。

退職日まで気持ちよく働くための心理的メリット

円満退職がもたらすもう一つの大きなメリットは、退職交渉から最終出社日までの期間を、余計なストレスなく過ごせることです。

一度「辞める」と伝えた後、職場の雰囲気が悪くなってしまっては、残りの期間を働くのが辛くなってしまいますよね。

円満な関係を保てれば、周囲もあなたの新しい挑戦を応援してくれ、引き継ぎもスムーズに進みます 。

お世話になった患者さんや同僚にしっかりと感謝を伝え、自分自身も晴れやかな気持ちで次のキャリアへ踏み出せる。この心理的な安心感は、何にも代えがたい大きなメリットです。

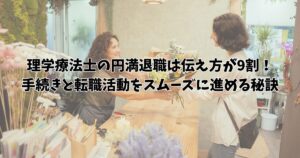

【7ステップで解説】円満退職までの完全ロードマップ

円満退職までのステップは下記になります。

【ステップ1】退職意思を固める(自己分析と情報収集)

「辞めたい」という漠然とした気持ちを、具体的な行動に移すための最初のステップは自己分析です 。

エル

エルなんで転職したいんだっけ?

エル

エルどんな職場に転職したいんだろう?

「なぜ自分は転職したいのか?」「次にどんな環境で、何を学びたいのか?」を深く掘り下げましょう 。

例えば、「急性期リハビリの経験を積みたい」「在宅分野に挑戦したい」など、具体的な目標が見えると、転職活動の軸が定まります。

同時に、今の職場の就業規則を確認し、「退職の申し出は何ヶ月前までか」を把握しておくことも、スムーズな計画を立てる上で大切です 。

【ステップ2】転職活動を開始し、次の職場から内定を得る

円満退職の鉄則は、現在の職場に退職を伝える「前」に、次の職場から内定を得ておくこと 。

先に退職を伝えてしてしまうと、「早く決めないと」という焦りから、妥協した転職先に決めてしまい後悔するケースが少なくありません。

経済的な不安なく、心に余裕を持って自分に合った職場をじっくりと選ぶためにも、必ずこの順番を守りましょう 。

働きながらの転職活動は大変ですが、転職エージェントなどを活用すれば、効率的に進めることができます。

【ステップ3】直属の上司に退職の意思を伝える

内定を得て退職の決意が固まったら、いよいよ上司に意思を伝えます。

一番最初に伝える相手は、必ず「直属の上司」です 。リハ科であれば科長になりますね。

先輩や同僚に先に話してしまうと、噂が先行して上司の心証を損ね、トラブルの原因になりかねません。

エル

エルご相談したいことがあります

と事前にアポイントを取り、他の人のいない会議室などで、1対1で話す時間を作りましょう 。

伝えるタイミングは、就業規則に従い、引き継ぎ期間を考慮して退職希望日の1〜3ヶ月前が一般的です 。

- 最初に直属の上司に伝えること

- 必ず1対1になれるようにアポを取ること

- 育ててくれた感謝を伝えること

- 就業規則を確認して、退職希望日の1~3か月までに伝えること

【ステップ4】職場と相談し、退職日を正式に決定する

上司に退職の意思を伝えたら、具体的な退職日を相談します。

自分の希望を伝えつつも、一方的に「この日に辞めます」と決めつけるのは避けましょう 。

後任者の採用や患者さんの引き継ぎには時間がかかることを考慮し、職場側の事情にも配慮する姿勢を見せることが、円満な話し合いの鍵です 。

エル

エル僕の前職の場合は、新しい募集をかけるのに稟議をかけなければならないことを知っていたため、3月退職だけど8月に退職の意思を伝えました。

「〇月頃を希望しますが、ご相談させていただけますでしょうか」と、相談ベースで話を進めることで、職場もあなたの状況を理解し、協力的な対応をしてくれやすくなります。

【ステップ5】退職届を準備し、正式に提出する

退職日が正式に決まったら、規定に従い「退職届」を提出します 。

これは「退職することが確定しました」という最終的な意思表示の書類であり、一度提出すると原則として撤回できません 。

退職理由は、自己都合の場合「一身上の都合」と書くのが一般的で、職場への不満などを詳細に書く必要は全くありません 。

会社指定のフォーマットがある場合も多いので、事前に確認しておきましょう。誰に、いつまでに提出するのかも、上司の指示に従うとスムーズです。

【ステップ6】後任者への丁寧な引き継ぎを行う

円満退職の総仕上げとも言えるのが、丁寧な引き継ぎです。

あなたが去った後、同僚や患者さんが困らないように、責任を持って自分の業務内容を整理しましょう。

担当していた患者さん一人ひとりの状態やリハビリの進捗、目標、注意点などを文書にまとめ、口頭でも後任者にしっかりと説明することが大切です。

特に外来患者さんなどはタイミングを逃すと十分な申し送りができないこともあるので、しっかりと準備をしておく必要があります。

もちろん、患者さんへの説明もしっかり行いましょう。

最終出社日までプロとして業務を全うする姿勢を見せることが、職場からの信頼を維持し、気持ちよく送り出してもらうための最も重要なポイントです。

【ステップ7】関係者への挨拶と最終出社日の準備

退職日が近づいてきたら、お世話になった方々への挨拶を始めます。

同僚や他部署のスタッフに報告するタイミングは、業務に支障が出ないよう、必ず上司と相談して決めましょう。

最終出社日には、ロッカーの整理や備品の返却を済ませます。

健康保険証や職員証などを返却し、代わりに離職票や源泉徴収票といった、転職先で必要になる書類を忘れずに受け取ります。

最後まで感謝の気持ちを忘れず、丁寧な対応を心がけることが、良い関係を未来に繋げます。

【例文あり】上司も応援してくれる!退職理由の伝え方のコツ

避けるべきNGな退職理由(給料・人間関係の不満)

たとえ本音だとしても、退職理由として「給料が低い」「人間関係が合わない」といった職場への不満をストレートに伝えるのは絶対に避けましょう 。

不満を伝えても待遇が改善されることは稀ですし、むしろ職場の雰囲気を悪くし、円満退職から遠ざかってしまいます 。思っていても言わない方がお互いにとって賢明と言えます。

こうしたネガティブな理由は、あなたの印象を悪くするだけで、誰にとってもメリットがありません。

退職理由を聞かれた際は、たとえ本音ではなくても、波風の立たないポジティブな理由を伝えるのが社会人としてのマナーです。

【例文あり】キャリアアップを理由にする伝え方

最も理想的で、上司も納得しやすい退職理由は「キャリアアップ」などの前向きなものです 。

「現在の職場で学んだことを活かし、さらに専門性を高めたい」という意欲を示しましょう 。

例えば、「急性期リハビリの分野に挑戦し、発症直後からの関わりを深く学びたいと考えております」のように、具体的な目標を伝えることで、あなたの真剣さと計画性が伝わります。

大切なのは、「今の職場ではそれができない」という不満ではなく、「自分の次の目標のために、新たな環境が必要だ」というポジティブな姿勢で説明することです 。

エル

エルちなみに僕は、「内部障害のリハに興味を持ってくれる人を、教育の段階から増やしていきたい」と伝えて教員になりました。

【要注意】しつこい引き止めへのスマートな対処法

熱心に指導してくれた上司ほど、「もう少し頑張ってみないか」「待遇を改善するから」と引き止めてくれることがあります。

これは有り難いことですが、あなたの決意が固いのであれば、情に流されてはいけません。

引き止めにあった際は、まず感謝の気持ちを伝えましょう 。

エル

エルそう言っていただけて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。しかし、自分の将来を考え、悩み抜いて決めたことです

と、強い意志を改めて、かつ丁寧に伝えます 。感謝と強い意志の両方を示すことが、相手への敬意を保ちつつ、引き止めを断るための重要なコツです。

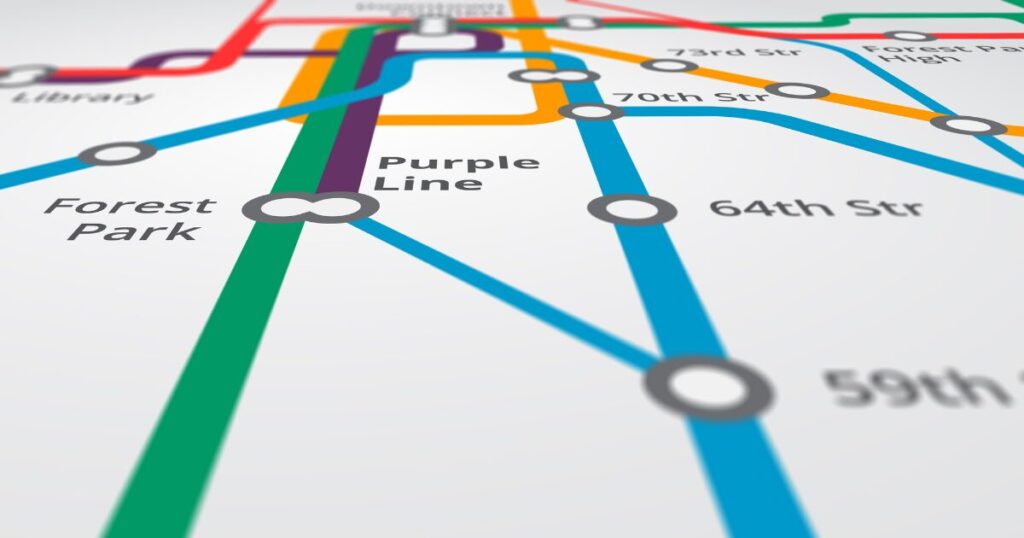

退職手続きで損しないためのチェック項目

- 退職金

- 有給

- ボーナス

退職金に関する規定は就業規則で確認!

退職にあたり、お金に関わることは特に重要です。損をしないためにも、事前にしっかり確認しましょう。

まず、退職金制度があるかどうか、ある場合は支給条件(勤続年数など)を就業規則で確認します。

また、退職後には次の年の住民税を自分で支払わなければいけないこともあるので、使いすぎないように注意しておきましょう。

すぐに再就職した場合は、新しい勤務先で給与天引きを継続できることもあります。

有給は全部使うか、買い取ってもらおう

有給休暇は労働者の正当な権利なので、残りの有給はしっかり使ってしまいましょう。とはいえ、

エル

エル職場に迷惑がかかるかも…

と考えて使えなかったりしますよね?

僕は早めに退職を決めたので、ちょこちょこ取っておいて、最後の10日間を休みにしました。

他の退職した同僚は3月退職で、2月末まで出勤して3月まるまる休みにした人もいるので、計画的に取得するようにしておきましょう!

ボーナスは受け取ってから退職しよう!

ボーナスは法律による一定の定めはありません。就業規則をよく見て、自分の施設がどのような基準になっているかよく確認する必要があります。

ボーナス支給前に退職してしまうと支給されない可能性があるので、「支給日在籍条項」という項目が定められているか就業規則をよく見て確認しておきましょう!

エル

エルもらえるものは正攻法でもらっておこう!

転職活動の進め方と注意点

転職先の選び方と理学療法士の求人の探し方

転職先の選択で後悔しないためには、まず「今後どのような理学療法士になりたいか」「転職で何を実現したいか」といった自己分析から始めることが重要です。

その上で、給与や待遇だけでなく、病院の理念や職場環境、自身のキャリアプランと合致しているかという視点で求人を探しましょう。

求人探しには、ハローワークや求人サイトのほか、非公開求人を紹介してくれたり、面接対策などのサポートを受けられたりする転職エージェントの活用も有効な手段です。

転職活動中のストレス管理方法

働きながらの転職活動は、時間的にも精神的にも大きな負担となり、ストレスを感じる方も少なくありません。

エル

エル中々いい就職先に出会えない…

一人で抱え込まず、転職の専門家である転職エージェントに相談するのも有効なストレス管理方法です 。

希望に合った求人探しから面接日程の調整まで、面倒な作業を代行してもらえるため、自身の負担を大幅に軽減できます 。客観的なアドバイスをもらえることも、不安の解消に繋がるでしょう。

転職前に考慮したい理学療法士としてのキャリアアップの可能性

転職を単なる「退職」で終わらせないためには、自身のキャリアアップの可能性を深く考えることが大切です。

例えば、現在の職場とは異なる領域(急性期から回復期へなど)で経験を積みたいのか、特定の疾患や技術の専門性を高めたいのか、将来的な目標を明確にしましょう。

この自己分析によって、次に選ぶべき職場の条件が定まるだけでなく、「〇〇を学ぶために転職したい」という、現職の上司も納得しやすい前向きな退職理由を伝えることができます。

円満退職を実現するためのQ&A

まとめ

本記事では、キャリアに悩む理学療法士へ向け、円満退職のための具体的な方法を7つのステップで解説しました。

理学療法士業界は狭いため、良好な人間関係を保ちながら退職することは、将来のキャリアを守る上で非常に重要です。

円満退職の鍵は、退職を伝える前に転職先の内定を得ておくこと。そして上司に伝える際は、給料や人間関係といった不満ではなく、「専門性を高めたい」など前向きなキャリアアップを理由にすることが大切です。

その後、職場と相談して退職日を決定し、丁寧な引き継ぎを行うことで、気持ちよく次のステージへ進めます。この記事のステップを参考に、自信を持って新たな一歩を踏み出しましょう。